厚生労働省の令和2年就労条件総合調査によると、変形労働時間制を採用している企業の割合は59.6%となっており、特に1,000人を超える企業は77.9%に上るなど、大企業を中心に多くの企業が変形労働時間制を採用しています。

変形労働時間制を採用している場合でも残業をした場合には当然残業代が発生しますが、どのように残業代が発生するのかきちんと内容を把握することができていますか?

変形労働時間制とはどういった制度なのか、変形労働時間制を採用している場合の残業代の計算はどのように行うべきなのかなどを認していきましょう。

目次

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、労働基準法第32条に定められた「1日8時間、週40時間以上労働させてはならない」という「法定労働時間」の原則の例外となる制度です。

変形労働時間制には次のような種類があります。

-

- 1ヶ月単位の変形労働時間制

- 1年単位の変形労働時間制

- 1週間単位の変形労働時間制

- フレックスタイム制

それぞれ労働時間を「週平均40時間」の範囲内で法定労働時間の原則を超えて労働させることができる制度となっています。

制度ごとに内容や導入条件が異なりますのでチェックしておきましょう。

1ヶ月単位の変形労働時間制

変形労働時間制を採用している企業のうち、最も多く採用されているのがこの「1ヶ月単位の変形労働時間制」ではないでしょうか(労働基準法第32条の2)。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、労使協定または就業規則などの定めによって1ヶ月以内の期間を平均して週40時間を超えない範囲で法定労働時間の原則を超えて労働させることができるようになります。

月ごとの暦日数によって法定労働時間の上限は次のようになっています。

| 28日 | 160.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 31日 | 177.1時間 |

※法定労働時間(週40時間)×暦日数÷7(1週間)で計算することができます。

例えば、毎月の月初と月末が忙しい企業の場合は、次のように所定労働時間(始業から終業までの時間)を振り分けることが可能です。

月初と月末のみ所定労働時間を8時間または10時間にし、その他の日を7時間に設定します(日数30日の月で、土日休みが8日の場合)。この場合、合計で168時間となりますので、上限(171.4時間)以内に収まります。

【所定労働時間の振り分け例】

1日 :10時間

2日 :8時間

25日:8時間

26日:10時間

29日:10時間

30日:10時間

上記以外の日:7時間

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は、労使協定によって1年のうち対象となる期間を平均して、1週間あたり40時間を超えない範囲で法定労働時間の原則を超えて労働させることができるようになります(労働基準法第32条の4)。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは異なり、労使協定と労働基準監督署への提出が必須です

。

1年の中で繁忙期と閑散期がはっきりとしている企業などで採用されており、繁忙期には労働時間を長くしたり週6日勤務にしたりして、閑散期は逆に労働時間を短くするなどして調整を行います。

1年単位の変形労働時間制の場合は1年間の法定労働時間内に収まるように労働時間を配分します。

1年間の法定労働時間は次のようになっています。

| 365日 | 2085.7時間 |

| 366日 | 2091.4時間 |

※法定労働時間(週40時間)×365日(366日)÷7(1週間)で計算することができます。

例えば1年が365日の年で、年末年始が忙しい企業の場合、次のように所定労働時間を振り分けることができます。

【所定労働時間の振り分け例】

繁忙期(1・12月) 10時間(週50時間)

通常期(2~4・9~11月)8時間(週40時間)

閑散期(5~8月) 6時間(週30時間)

このように振り分けることで、1年の期間内の週平均が40時間以内になるように設定します。

ただし、この制度を採用しているからと言って繁忙期に無制限に働かせるということが起こらないよう、他にも様々な上限が設けられています。

- 労働日数の限度:1年あたり280日(年間休日85日)

- 1日の労働時間の限度:10時間

- 1週間の労働時間の限度:52時間

- 対象期間における連続して労働させる日数の限度:6日

- 特定期間における連続して労働させる日数の限度:1週間に1日の休日が確保できる日数

1週間単位の変形労働時間制

1週間単位の変形労働時間制は、特定の事業(※)において、労使協定によって1週間あたり40時間を超えない範囲で、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です(労働基準法第32条の5、労働基準法施行規則第12条の5)。

1年単位の変形労働時間制と同じく、労使協定と、労働基準監督署への提出が必須となっています。また、1週間の労働時間の通知については、該当する1週間が開始する前日までに書面で労働者に通知する必要があります。

※労働者数が30人未満の規模の小売業、旅館、料理・飲食店の事業

1日10時間を限度に労働時間の配分をすることが可能で、例えば土日が忙しい飲食店の場合次のように所定労働時間を設定することができます。

【所定労働時間の振り分け例】

月曜日:休み

火曜日:6時間

水曜日:6時間

木曜日:休み

金曜日:8時間

土曜日:10時間

日曜日:10時間

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、労使協定によって出社・退社の時間を労働者が自由に決めることができる働き方を認めた制度です(労働基準法第32条の3)。

あらかじめ「清算期間」と清算期間内における「総労働時間」が定められており、労働者は清算期間と総労働時間の範囲内において、法定労働時間を超えて自由に労働することができます。

フレックスタイム制を採用している場合、必ず出勤していなければならない時間帯である「コアタイム」と、勤務する時間を自由に選べる「フレキシブルタイム」を設けていることが一般的となっています。

コアタイムの設定は義務づけられていませんので、コアタイムを設けずに完全にフレキシブルタイムだけで設定することも可能です。

コアタイムを設けている場合の例として、次のようにコアタイムとフレキシブルタイムを設定し、フレキシブルタイムの時間を利用して勤務時間を自由に調整することによって、仕事とプライベートの時間の両立を図ることが可能になります。

| フレキシブルタイム | コアタイム | 休憩時間 | コアタイム | フレキシブルタイム |

| 8:00~

10:00 |

10:00~

12:00 |

12:00~

13:00 |

13:00~

15:00 |

15:00~

22:00 |

変形労働時間制の注意点

注意点1 労働時間の調整は違法

前述したとおり、変形労働時間制を採用している場合でもそれぞれ法定労働時間に基づく上限が設けられています。

その上限の中で所定労働時間を設定するのですが、例えば所定労働時間が8時間と決められている日に9時間労働したとして、『明日7時間労働に変更して、今日所定労働時間を超えた部分は残業扱いにしない』といったような相殺をすることは認められません。

変形労働時間制はそれぞれ定められた上限内であれば、あらかじめ決められた所定労働時間が法定労働時間を超えても時間外労働の扱いにならないという制度ですので、所定労働時間を無視して労働時間を自由に調整することは原則として許されないのです。

先ほどの例の場合、1日単位で考えると所定労働時間8時間の日に9時間労働をしており、法定労働時間を超えていますので、本来であれば割増賃金(残業代)が支払われます。

それを翌日の労働時間で調整を行って割増賃金を減らすということは違法行為です。

他にも週5日労働・所定労働時間8時間のところ、週4日10時間働き1日代休を取ることで調整し残業代を支払わないといったケースもあるようですが、これも本来であれば割増賃金が発生しますので違法行為となります。

注意点2 変形労働時間制が違法に導入されている可能性も

会社が変形労働時間制を採用しているつもりでも、実際には、法令上必要な手続きを欠いていたり、制度設計が法律の要件を満たしていないケースがよく見られます。

その場合、変形労働時間制ではなく、通常の労働時間制度を前提に残業代の請求が可能となります。

例えば、1年単位の変形労働時間制を採用しているはずの会社でも、労使協定にサインした労働者代表が、選挙などによって選任された者ではなく、会社が一方的に選任した者に過ぎない場合、そのような変形労働時間制は無効となります。

また、1か月単位の変形労働時間制を採用しているはずの会社でも、就業規則に、各勤務パターンごとの始業・終業時刻、各勤務パターンの組み合わせの考え方等を定めていなければ、やはり、変形労働時間制は無効となります。

変形労働時間制だから、と諦めるより前に、弁護士にご相談いただくのが良いかもしれません。

変形労働時間制の残業時間の計算方法

法定労働時間を超える労働をした場合に残業代が発生するとしましたが、この考え方は次のとおりです。

しかし、ここまで述べてきたように、変形労働時間制が採用されている場合はこの原則が当てはまりません。

しかし、変形労働時間制が採用されていたとしても必ずしも法定労働時間内で仕事が終わるとは限りません。では、変形労働時間制の場合どこからが残業になるのでしょうか?

1か月単位の変形労働時間制を採用している場合

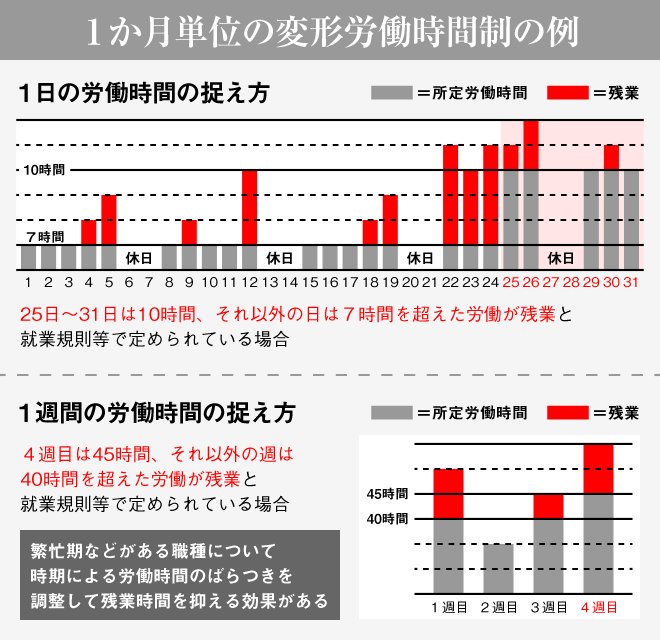

1か月単位の変形労働時間制を採用している場合、残業は1日・1週間・1ヶ月の労働時間で計算を行っていきます。

1日の労働時間の捉え方

就業規則等で1日8時間を超える所定労働時間が定められた日がある場合、それを超える労働が残業になります。

例えばある日の所定労働時間を9時間と定められている場合は、法定労働時間である8時間を超えて9時間働いても残業にはなりません。

この日に10時間働いた場合は1時間残業となります。

1週間の労働時間の捉え方

就業規則等で1週間40時間を超える所定労働時間を定めた週がある場合は、その所定労働時間を超える労働が残業になります。

例えば、ある週の所定労働時間は45時間と定められている場合に、法定労働時間である週40時間を超えて45時間の労働をしても残業にはなりません。

この場合に、例えば48時間を超える労働をした場合は3時間の残業となりますが、1日の労働時間で算出された残業時間はマイナスします(ダブルカウントになるため)。

最後に、前述した月の暦単位の上限を超えた時間から、ダブルカウントにならないように1日・1週間単位で算出した残業時間を除くことで1ヶ月単位の変形労働時間制の残業代を計算することができます。

1年単位の変形労働時間制を採用している場合

1年単位の変形労働時間制の場合も、1ヶ月単位の変形労働時間制と同じように、1日・1週間単位で残業時間を算出します。

最後に、前述した1年間の法定労働時間を超えた時間から、1日・1週間単位で算出した残業時間を除きます。

1年単位の変形労働時間制の残業代については、1日・1週間単位の残業代は毎月の給与で、1年間の法定労働時間を超えた分の残業代は対象期間終了後の直近の給与で支払われることになっています。

変形労働時間制と似ている制度

裁量労働制

変形労働時間制と似たような制度に「裁量労働制」というのがありますが、裁量労働制は労働時間計算の例外となる制度となりますので、変形労働時間制とは性質が異なります。

裁量労働制とは業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、使用者が具体的な指示をすることが困難な場合に導入することが可能な制度です。

労使間で定めた時間分労働したこととみなされますので、例えば労使間で1日のみなし労働時間を8時間と定めていた場合、6時間労働しても10時間労働しても「8時間労働した」事になるため、労働者が柔軟な働き方をすることができます。

なお、みなし労働時間とされている時間が法定労働時間を超えた場合、超過した時間分は残業時間となります。

また、裁量労働制を採用していたとしても深夜割増賃金(午後10時から翌午前5時の間に行った労働に対する割増賃金)の支払いは免除されません。

事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制とは、営業職やバスの添乗員など事業場外で行った労働時間を算定することが難しい場合に、所定労働時間労働したものとみなす事ができる制度です。

裁量労働制と同じように、所定労働時間が8時間に設定されている場合の実労働時間が6時間でも10時間でも「8時間労働したものとみなす」ことになります。

裁量労働制は職種の制限がありますが、事業場外みなし労働時間制には職種の制限がありません。

(事業場外みなし労働時間制については、こちらで詳しく解説しています。「事業場外みなし労働時間制」は要注意。外回り営業だから残業代ゼロ!?」)

まとめ

変形労働時間制を採用している企業で働いている場合、どのような制度なのか、どのように残業代が計算されるのかを知っていなければ、本来支払われるはずだった残業代を支払われないなどのトラブルに巻き込まれている可能性があります。

まずは就業規則などを確認し、自身が正しく残業時間の計算をされているのか、正しく残業代が支払われているかを確認してみましょう。

疑問に思う内容がある場合や、計算方法などでわからない点があれば弁護士などの専門家に相談をしてみることをおすすめします。

もしあなたがご自身の残業代にお悩みの労働者ではなく、企業の人事労務担当者であれば、勤怠管理、人事・労務管理、経費、サイン、ワークフローなどをリアルタイムで管理できるクラウド型人事労務システムのジンジャー(jinjer)がおすすめです。

クラウド型人事労務システムのジンジャー(

監修弁護士

執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)

所属:第二東京弁護士会所属

-監修コメント-

ご相談料は0円、初期費用も0円の完全成功報酬にてご依頼いただく事が可能です。まずは、お気軽にご相談ください。